宜兴丁蜀一带,在明清时代时出产一些小罐称之为“子羊坛”,按其容量大小区分,在底部经常刻“XX两子羊坛”。“子”的意思是小;“羊”是寓意为吉祥。

“洋桶”壶开始出产时,因为洋桶壶身上下都是一样粗,洋桶壶壁上下直挺,其壶口大敞,像桶一样,故称“羊桶”。最初创造是仿照“羊坛”的含义,意思是“吉祥之桶”。后来慢慢外销到南洋比较多,好事者于是写作“洋桶”两字。

为什么在宜兴是“宠儿”?

“洋桶”壶造型简练、敦实,便于提携,使用很方便,还很利于茗泡,适宜经常把玩,很易于清理,而且实用性强。

清末民初时期,宜兴人上茶馆是自己带自己的茶壶。当太阳还未升起就早早起床,洗脸、刷牙后就上街上去茶馆吃早茶。“大先生”们都有跟班为其提包箱,账房之类的人则是自己拎着竹篮和木箱,木箱之内装的是“洋桶”壶。大多普通百姓只一手提“洋桶”壶,在食指上套上一只茶杯,另一手拎着自己的烟袋筒。经过云山雾罩一番,天南地北一通,喝茶过三遍后就回家吃早饭。一天早和晚各泡一次,茶馆者是普通人,如果一天泡三~四趟茶馆的人多半是做生意的人。

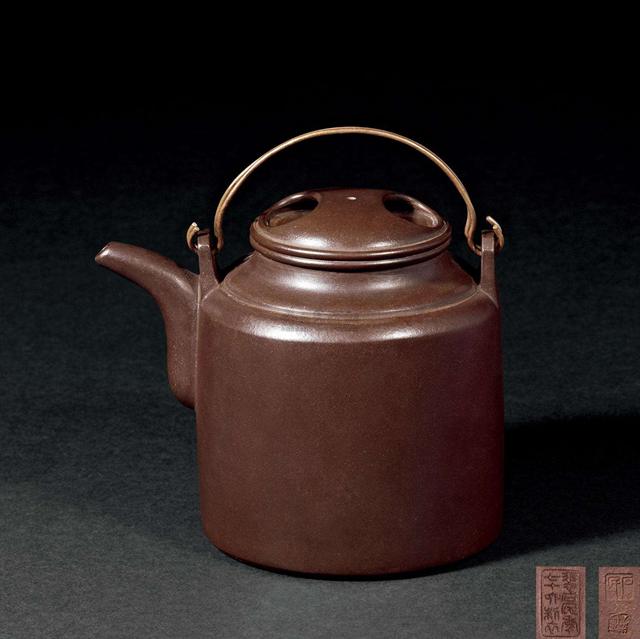

“洋桶”壶大概分为三种款式:“独钮”、“牛盖”和“海盖”。他们的区别在其壶盖的样式和壶口的线性及阖盖的方式上不尽相同。三种样式的问世,都应该在在清末时期,亦应该有先有后顺序之分。

最早出现的洋桶应该是“独钮洋桶”壶,大概在清朝光绪年间开始远销国外。光绪7~16年(公元1881―1890年),东南亚诸国如泰国、马来西亚和菲律宾等小国客商都看中了宜兴“锦堂发记”制作的“独钮洋桶”壶,多有订购此类壶。把壶运至泰国后,经过加工并打磨,再用铜片或金片包裹装饰紫砂壶的流、钮、口沿、把、脚圈等部分。

再接着出现的是“牛盖洋桶”紫砂壶。清朝末年,紫砂艺人何士芬以宜均“子羊坛”为参考,创造出新的款式“牛盖洋桶”壶,此款多为出口日本跟南洋各国。此款牛鼻孔盖为“子羊坛”原式,洋桶壶壶直身筒、长流则是何士芬经过改型。洋桶壶盖无明显口延,内口延处用整块泥片封住壶内口;洋桶表面为牛鼻孔形状,很像牛眼,没有类似现代“牛盖洋桶”那么圆润,流长且圆浑,肩深而有势。

整体协调顺畅,工整圆润,线面流畅,壶流清瘦,盖孔匀称圆浑,细部处理严谨,风格灵秀素雅。

出现最晚的洋桶壶当属是“海盖洋桶”壶,亦称之为“平盖洋桶”壶,它是仿照“寿星”壶的壶盖变化创作而来。其形是大肚圆形、海盖弯流的“寿星”壶,在清朝末年时期甚为流行。宜兴“豫丰陶器店”的吴启南先生,用明朝的“直筒四系”壶为基本参考造型,把四系协调耳改造成两系对称耳,取“寿星”壶的海盖、一弯流为蓝本,创新制作了“海盖洋桶”壶。

宜兴紫砂洋桶壶随着人们的饮茶习俗演变,饮茶习惯的改变而兴盛和衰落。在当时特定年代中,洋桶壶以高端紫砂艺术壶的姿态为爱壶者跟收藏家所高价收藏。在流行紫砂洋桶壶的热风气改变后,它又放下身段,以普通商品壶而不为「高档艺术」所接受。因此,宜兴紫砂洋桶壶既是一个大众普及的日用器皿,又是一个普及提高的手工工艺品。与此同时,它又为制壶名家所喜爱、制作,也是衡量紫砂艺人技艺高低的样板之作和楷模之作。可以这样说,在特定的年代中,曾出现以制作资紫砂洋桶壶来评论一个艺人的手工技艺是否高低和工艺功底浑厚程度,并且一度在紫砂壶爱好者中形成一定共识。