在宜兴的东面,宜城和大浦之间,有一个地方名字叫张泽,人们也习惯称之为张泽桥。以前属于大浦镇的辖区,现在则归属于宜城街道的行政辖区。

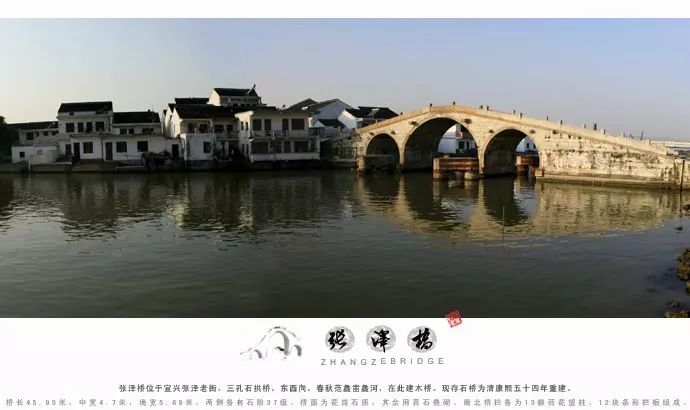

张泽桥确确实实是一座古老的石桥,它横跨在蠡河上,千百年来供行人车马通过,静静地看着蠡河里缓缓流淌的河水。现在可能知道的人不多了,关于张泽桥,还有一个动人的传说故事。

话说当年春秋末期,越王勾践战败后身陷吴国为奴,在文种和范蠡的辅助下,献西施郑旦给夫差行美人计,历经艰难回到越国,然后卧薪尝胆,十年生养,十年教训,后来终于一雪前耻,灭掉了吴国。越王称霸后,文种不听范蠡“越王只可共患难不可同富贵”的劝告,不相信越王会“鸟尽弓藏,兔死狗烹”,结果被越王赐剑自尽。而有先见之明的范蠡,则一早就带上了西施,跑到太湖边的宜兴躲了起来,过起了男耕女织的隐居生活。

可是越王这个人,鹰视狼顾,疑心最重。看到范蠡居然这么聪明,知道急流勇退,逃过一劫,心里愈发地不放心,心想这个人聪明到这个地步,万一被别的诸侯起用,那我的王位岂不是很危险?不行,这样的人一定要除之而后快。

经过多方打探消息,越王得知了范蠡隐居在宜兴的某个地方。可是怎么除掉范蠡呢?越王又犯难了,大张旗鼓派兵马过去,可能人还没到呢,范蠡就得到消息逃跑了。派一个亲卫去,要知道范蠡功夫也不弱,一个人不一定就能得手。

这时候,得知越王心思的内侍给他出了个主意:“大王,何不派一个刺客前去?神不知鬼不觉就能送范蠡上路了。”

这个主意不错!可是派谁去呢?当时,几个著名的刺客,专诸、要离、豫让已经死了,聂政、荆轲这几个还没出生呢。越王想到了闻名吴越地区的刺客张泽。

这个张泽武艺高强,虽然干的是刺客的活,但是又和一般的刺客不同。张泽并不完全看重金钱,更看重道义和信用,所以并不是用大价钱就能请他出山的。了解这些的越王又犯了踌躇,内侍又出了主意:“大王可以利用道义这一点激他出手啊。”越王又问:“可是,如果他遇到范蠡,真相不就知道了?”“这个简单,大王可以如此如此……”内侍附耳越王出起了坏主意。

过了几天,越王召见张泽,要求他前往宜兴,寻找并刺杀范蠡,越王说了范蠡很多坏话,什么叛主逃跑啊、祸害百姓啊,把一身正义的张泽鼓动得义愤填膺,接下了这个任务。

“不过,”越王又加上一句,“如果你完不成任务,又当如何?”

“小民一诺千金,此行去除掉范蠡,不是他死就是我亡。”张泽斩钉截铁地说。

张泽一路前往宜兴,根据越王给的线索,找到了范蠡和西施隐居的地方。可是一路上他很奇怪,怎么自己看到的和越王告诉自己的不一样呢?宜兴的百姓安居乐业,生活幸福,不像是被祸害的样子啊。

这天,张泽来到一座新建的石桥旁,听到几个百姓在谈论桥的名字,有的说应该叫“范桥”、有的说应该叫“蠡桥”,便上前询问,一个白发苍苍的老人家告诉他,这条河是范蠡带着村民们开挖的,有了这条河,渔民们就能把太湖补上的鱼虾运进来售卖,内地的乡民也可以把米粮和陶器运到外乡去,范蠡又担心百姓们过河不方便,又带着大家建造了这座新的石桥,老百姓的日子过得好起来多亏了范蠡啊。

张泽知道受了越王的欺骗,悔恨不已,但是他已经在越王面前立下誓言,怎么办?张泽想了一夜,心里打定了主意。

第二天,张泽在桥边拦住了出行的范蠡和西施,把越王派自己来刺杀范蠡的事情全盘说出。附近的老百姓听说有刺客要害范蠡,全都举着锄头钉耙跑过来要保护范蠡。张泽看着周围的人群,感叹道:“现在我才知道先生是真正得民心的贤人啊。如果连先生这样的贤人都要刺杀,真是天地不容!先生现在居住的地方已经被越王知道,奉劝先生赶紧离开此地,隐姓埋名。”

范蠡向他抱了抱拳:“多谢你,可是,你要如何回去交差呢?不如和我们一起走吧?”

张泽洒脱一笑,说:“我平生最讲究道义信用,自有方式完成我的诺言,先生保重!”说完,张泽拔出宝剑,自刎而死。

范蠡和百姓们被张泽的侠义行为感动了,为他举行了隆重的葬礼。随后范蠡和西施离开了此地,到别的地方隐居了。

而宜兴的百姓被张泽的义勇感动,就把这座石桥命名为“张泽桥”,这个地名一直沿用至今。

作者:裴昶 宜兴市中医院