【引 言】

很多人在年轻的时候,会渴望跌宕起伏的生活,期待在丰富的人生经历中,感受与众不同的精彩。但上了年纪回忆往事时却发现,原来幸福是平平淡淡的生活,波澜不惊才是真正的幸运——这也是冯黔育在回首70年坎坷人生路时的心声。

淡泊宁静的生活之于冯黔育而言,太宝贵了。作为发电厂热工自动化领域教授级高级工程师,这一路,她走得太过艰辛。面对各种挑战,她用质朴善良的天性,迎难而上、努力奋斗,用踏实的脚步走出了一条通往成功的人生轨迹。这一路,有欢乐,也有泪水;有喜悦,也有痛苦。始终如一的,是冯黔育骨子里那股不服输的劲头,是一个女人执着的追求。

交流讲解

(一)

掰着指头算生活费,勉强凑合着维持生活。即使在这样的情况下,冯黔育依然成为同学中的佼佼者,以当时宜兴县第二中学“女状元”的身份走进许多人梦寐以求的北京大学。

很多人的名字都与出生地有关,冯黔育亦然。

冯黔育的父母都是宜兴人。在抗战期间,为了躲避战火,父亲到了贵州,为了跟随丈夫,后来母亲也随之在贵州待了很长一段时间。1944年,在抗日战争的纷飞战火中,冯黔育出生在贵州。直至抗日战争结束,两岁多的冯黔育才和父母亲一起回到了家乡——宜兴芳桥夏芳村。

冯黔育的父亲回乡后,又去了安徽蚌埠治淮直属委员会工作。1957年,父亲被打成右派,再后来被送去劳动教养。在那个年代里,母亲一人既要照顾三个孩子,又要下地干活维持生计,日子过得很是清贫。

每一个人成长的背后,离不开故土与家族文化的滋养。夏芳村,是一个美丽而极富底蕴的古村落,民风醇厚、质朴尚学。那里有龙游河上的夏芳桥,雕花窗格扇门的明清老宅,高大的榉树……值得一提的是,夏芳村冯氏,是极有名望的家族。这里走出过许多人才,中国生物科学画的创始人冯澄如就是其中之一。冯氏极重教育,民国初年,冯氏乡绅创办了夏芳中学和夏芳小学。如果你现在到夏芳村去,在冯氏宗祠可以看到这样一副楹联:“夏芳族群重教敬业兴家国毕万宗脉经文纬武立功德”。冯家的小姑娘冯黔育同样继承了冯氏的家风。

冯黔育爱学习,也善于学习。从她走进学堂的大门开始,她的成绩就一直是数一数二的,不管是在夏芳小学、夏芳中学还是在宜兴县第二中学。当时正处于青春期的冯黔育一门心思只想着读书,无论是文科还是理科,她都可以信手拈来,成绩自然拔尖。但在上学的同时,她还要为自己的生计发愁。由于当时家境清贫,冯黔育的学费和生活费每次都没有着落。不过幸运的是当时宜兴县第二中学有着很好的勤工俭学基础,冯黔育积极参加学校的各项勤工俭学活动。现在回想起来,她依然非常感谢学校用勤工俭学这种方式,为校内的贫困学生免除了学杂费和餐费,使他们能够顺利完成高中的学业。

机会总是给予有准备的人。冯黔育的付出和努力得到了回报。1962年,冯黔育参加高考,一举成为宜兴县第二中学的“女状元”,并被北京大学录取。

走进北京大学的校园,冯黔育意气风发,她想要在未名湖畔翻开新的一页。但她很快就遇到了新的问题。冯黔育被分到了有30多个人的大宿舍。面对这样的环境,向来偏好安静的她,生物钟出现了问题。夜里失眠,辗转反侧无法入睡;白天犯困,上课不能集中精神……这样的状态困扰了冯黔育很长时间。在那个没有心理医生的年代里,遇到这样的问题,最好的办法只能是自我调节。她说:“尽量少想些事情,白天让自己累一点,晚上可能就比较容易入睡。”按着这样的方法,冯黔育一点点地把自己的生物钟调整了过来。

大学里的精神食粮丰富,但对冯黔育来说,解决全部生活学习所需还是个问题。已经毕业工作的姐姐每个月给她寄来5元钱,再加上国家和学校每月发8元助学金,这每月13元钱就是她所有的生活来源。有时不得已还要退掉学校发的部分饭菜票,换成现金,用这些钱添置些必需的生活和学习用品。没有足够菜票时,只好就着咸菜啃馒头、吃稀饭……就这样,冯黔育度过了六年大学生活。由于经济拮据,在北大读书的六年里,她没有回过一次家,没有添置过一件新衣服。

遨游网络

(二)

冯黔育夫妇离开西安赶赴地震灾区“前线”的时候,他们的孩子才几个月大。为了完成工作,他们在接到任务后,立刻把嗷嗷待哺的儿子寄养到了冯黔育远在南京的姐姐家中。

1968年,冯黔育从北京大学无线电系电子物理专业毕业,随后便被分配在西北电力建设局第四工程公司工作。她在电厂的建设工地上当过工人,后在西安电力专科学校当过教师。1974年,冯黔育被调入西安热工研究所(现名西安热工研究院有限公司)工作。她所从事的工作与她大学所学的专业完全不对口,干燥的大西北对于在江南长大的冯黔育来说,也是完全陌生的环境。眼前明摆着有很多的困难,但冯黔育一点没有退缩。

那时,正值国家电力工业大发展阶段,冯黔育所在研究室的某些领导怀疑她能否胜任相应的专业研究工作。但与生俱来的永不服输的精神,让这个女人的骨子里充满了一股子倔强的劲头——她要用自己的行动堵上别人的嘴,改变别人对她的成见。

为了能够尽快地掌握技术、上手工作,她开始自学发电厂热工自动化控制和计算机控制原理等方面的知识。白天上班工作,晚上就独自一人补习理论,这样的生活仿佛又回到了校园。每个寂静的夜晚,陪伴她的只有手中的笔和桌上一叠叠的资料。在发电厂自动化控制研究领域,冯黔育的知识储备是零,当时,研究所里也只有一台计算机。为了熟练掌握计算机控制原理,她硬是从分析最基础的16进数字组成的程序开始起步,每日刻苦钻研,一天只睡三四个小时。只用了短短半年时间,冯黔育就掌握了计算机自动控制的基础知识,同时通过几年的工作,逐步成长为技术骨干,让研究所里的同事们对她刮目相看。

1976年7月28日,中国河北唐山、丰南一带发生了强度达里氏7.8级的地震。整个唐山市顷刻间夷为平地,全市交通、通讯、供水、供电全部中断。当时的西安热工研究所,是原国家电力部直属的全国范围内最顶尖的热能动力研究机构,他们迅速派遣骨干专家前往灾区,从技术上帮助重建唐山陡河发电厂。冯黔育和许多老同志一起,在地震后非常困难艰苦的条件下日夜奋战,圆满完成了抗震救灾任务。但是,很多唐山的工作伙伴们都不知道,冯黔育夫妇离开西安赶赴地震灾区“前线”的时候,他们的孩子才几个月大。为了完成工作,在接到任务后,他们立刻把嗷嗷待哺的儿子寄养到了冯黔育远在南京的姐姐家中,直到一年多后工作结束,才接回儿子。

在20多年里,冯黔育始终从事着工程技术研究。在她的不懈努力下,辛勤的汗水浇灌出丰硕的成果。她负责或作为主要工作人员参加的科研项目先后荣获省部级科技成果一等奖,以及局级多项科技成果奖,其中一项被评为全国展览会产品金奖;她被陕西电业工会授予“八五”巾帼立功竞赛技术能手称号;1991年,她主持的科研项目“微机数控采集和处理专用装置的研制”荣获了国家科学技术进步奖三等奖……由于贡献突出,冯黔育被破格晋升为教授级高级工程师,并享受国务院政府特殊津贴。

伉俪情深

(三)

她和丈夫负责的工程通常不在一个城市,夫妻两人经常天各一方地忙碌着。最夸张的一次,两人一年就只见了一次面。冯黔育的爱人危师让对她始终没有半句怨言。这是一种包容,更是一种相知相惜。

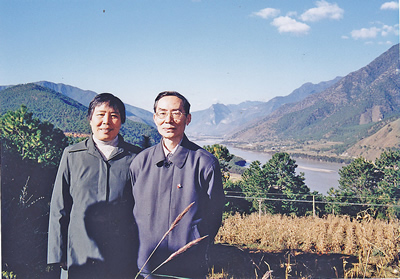

工作中的成绩、家庭的和睦以及儿子的成长让冯黔育感到十分欣慰。退休以后,她过着比较清闲的生活。几十年过去了,她还常常和老伴危师让聊起小时候在宜兴家乡的那些事,特别是她的老家夏芳村。

危师让和冯黔育一样,都来自南方,都是只身在西北工作的知识分子,也都是奋战在艰苦一线的科研人员,在冯黔育最困难的时候,这个来自江西的男士走进了她的生活。即使长年出差在外,有时无法照顾好孩子和家庭,危师让对她也始终没有半句怨言。而这种包容,在危师让看来,是一种设身处地的理解和支持,是一种刻骨铭心的相知相惜。由于他们负责的工程通常不在一个城市,所以夫妻两人经常天各一方地忙碌着。最夸张的一次,两人一年就只见了一次面。同事们开玩笑说,都快赶上牛郎织女的鹊桥会了。

出差、技术服务、研究开发……在冯黔育的工作中,这些事几乎占用了她全部的时间和精力。长时间出差,更是司空见惯。上世纪七八十年代,在人挤人的绿皮车里,冯黔育经常站着赶赴遥远的目的地。列车走道里站满了人,上个厕所都要费上九牛二虎之力,更别说是要去餐车吃点东西了。于是,冯黔育经常从上火车前就不敢喝水,有时还要饿着肚子站着颠簸几百公里路程。这样不规律的生活一直透支着冯黔育的健康,起早贪黑的工作也让她比同龄人看起来要苍老一些。

虽然冯黔育夫妇二人早已习惯了这样的生活,但对于孩子来说,与父母的聚少离多总是很痛苦的记忆。在儿子考大学时,冯黔育夫妇曾建议他选择一个与热电相关的专业,以后好在父母熟悉的圈子里发展,但儿子坚决拒绝了他们的建议。“他不希望自己和父母一样,过四处奔波、居无定所的日子。”回想起这些,冯黔育很是心疼,“你看,我们的工作给孩子造成了多大的心理阴影啊!”让她感到欣慰的是,儿子很懂事,独立生活能力也很强。在国内本科毕业以后,他又赴德国深造,先后获得了硕士、博士学位,把家中善于学习、善于研究的好家风延续了下去。

1999年,冯黔育正式退休。与此同时,健康问题也开始不断困扰她,让她不得不把很大的精力都用在与病痛的斗争中。于是,在家中保养身体成了她晚年最重要的任务。

现在,她可以像我们身边的普通老太太一样,每天早起买菜、做饭、散步,感受一下慢生活的休闲快乐。偶尔,她也会翻出箱底的老照片,回忆一下童年的时光,跟老伴说一说儿时的趣事。在她心底最柔软的地方,仍然有一个美好的名字让她想念——宜兴。

从青丝到白发,冯黔育一直在生命之路上认真地行走,她用辛勤的汗水温暖了时光,也用坚定的信念美丽了自己。

成功喜悦

【人物档案】

冯黔育,1944年出生,宜兴芳桥镇夏芳村人。教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1968年毕业于北京大学无线电系电子物理专业,分配在西北电力建设局四公司工作。1974年至1999年在西安热工研究院有限公司从事工程技术研究工作,历任课题组长、自动化研究所副总工程师兼研究室主任等职。她主持的科研项目“微机数控采集和处理专用装置的研制”荣获1991年国家科学技术进步奖三等奖。她还荣获省部级科技成果一等奖等多项成果奖。

只要逮住机会,他就会跟经济领域的研究人员进行学术交流。

摄影:周 莱 王 玉(部分图片为资料图片)

来源:宜兴日报