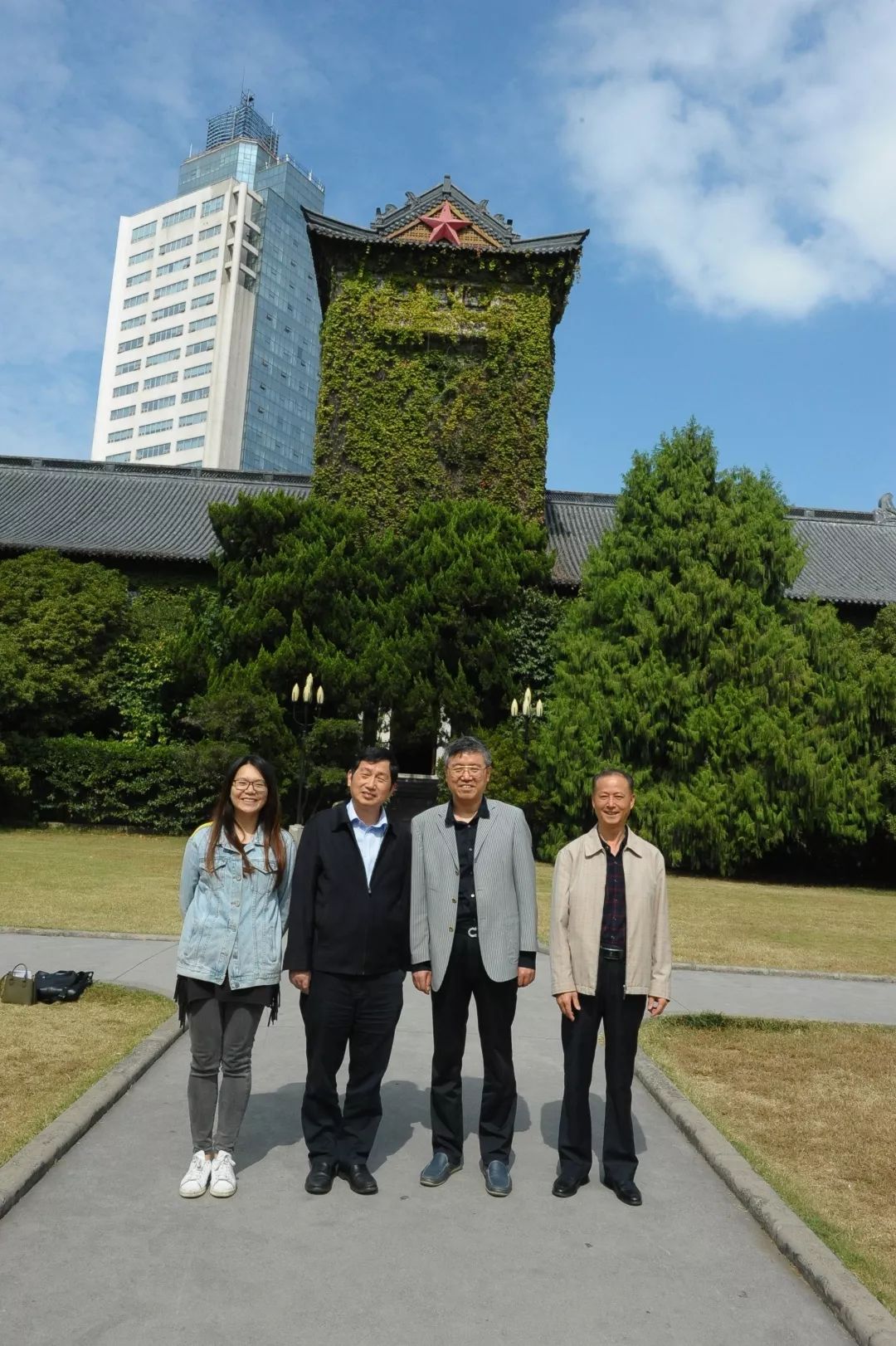

施毅教授(左二)和宜兴市融媒体中心记者在南大校园。

深秋时节,金陵城秋意正浓。在南京大学鼓楼校区,空气中浓浓的、甜丝丝的桂花香沁人心脾。南大标志性建筑北大楼墙上盘绕的爬山虎,依然苍翠一片,让整幢建筑显得格外宁静、古朴和厚重。

10月16日,我们专程赴南大采访乡贤施毅教授。细心的施教授特地带着我们在校园走了走,领略一下南大鼓楼老校园的魅力。在北大楼前,他指着左前侧的那幢古朴大楼二层的一间窗户说:“这是我的导师程开甲院士曾经的办公室。作为‘两弹一星’功勋奖章获得者的程院士,对我的影响太深了,他不仅教会我如何从事科研工作,更教会了我如何报效祖国。”

而这么多年来,施毅一直不知疲倦地奔波在科教报国的大道上。

在“大家庭”里长大很幸福

2018年1月,施毅教授与南大同事、宜兴老乡徐夕生教授(左)同领国家科学技术奖励证书。

十月,宜城白果巷的银杏树黄了整整一条街,在阳光的照耀下,格外明亮,空气里还飘散着落叶的清香。这是一种丰硕的香味,一种带着乡愁的香味。

距离白果巷不远的原宜兴县人民政府、宜兴县实验小学,大门对着大门,这里是老宜兴城的中心地带,是老宜城的“血地”,也是施毅的血地。施毅80多岁的老母亲,至今仍居住在白果巷附近的老小区里。

施毅1962年出生于宜城,当年的县政府、县实验小学和家,构成了他童年生活的三个基点。单看这几个地名,用现在的话说,施毅从一出生就拿到了一个“好剧本”。

但是现实总比“剧本”要平实得多。施毅的父亲是一名苏北解放区南下干部,在宜兴工作并遇到了爱情,成家后有了两个儿子,施毅是老大。可就在施毅3岁那年,父亲不幸因病去世,那年施毅的弟弟还未满周岁。一个家庭失去了顶梁柱,这个家往往就“塌了”。但施毅的母亲是一位坚强的女人,独自抚养两个年幼的儿子长大成人。她18岁当乡长,做妇联主任,后在县委办公室工作至退休。在施毅成长的过程中,并未太多尝到失去父爱孩子的那种酸和苦。

施毅的童年之所以依然幸福快乐,除了母亲的坚强外,让施毅最感激的就是当时的县政府大院里的伯伯、叔叔和婆婆、阿姨们。施毅经常跟别人开玩笑说,他是吃“百家饭”长大的,但他这个“百家饭”是在县政府大院里吃的。

“我母亲独自带着两个孩子,再怎么说,也比平常人家要艰难得多。”当时一放学,施毅就往实验小学对门的县政府大院里跑,大院里从县领导到工勤人员,都是他的长辈。施毅学习成绩拔尖,还是校少先队的大队长,整个县政府大院的人都很喜欢他、关心他。“我是在众人的关爱下,在一个‘大家庭’里长大的。”施毅说。

至今,施毅仍很怀念在县政府大院里的童年时光,这段经历他不仅得到了长辈们的关爱,更磨砺了自己的意志,学到了不少待人处事的知识。施毅说,自己一路走来,如果说取得一些成绩的话,那也都跟这段特殊的生活经历有着很大关系。

多读点书总是好的

今年9月,施毅(后排右七)回家乡与同学欢庆中学毕业40周年。

今年是施毅考取大学40周年。国庆节前夕,他专门回家乡参加了中学毕业40周年纪念活动。说起那次同学聚会,说起读书时光,他依然满脸兴奋。

宜兴是“教授之乡”,历来崇文重教。施毅说,尽管受到“文革”的冲击和影响,但是宜兴整个社会对知识的尊重、对知识的渴求从来没有中断过。当年无论是母亲,还是县政府的叔叔、伯伯们,经常对他说的一句话便是:“多读点书总是好的。”正是这句朴素的话语,影响了施毅的一生。

从小听着周培源、唐敖庆等家乡著名科学家故事长大的施毅,也一直梦想着当周培源、唐敖庆一样的科学家,尽管当时并不十分清楚科学家到底是做什么的。而好学上进也支撑着施毅的科学家梦想。1979年高考,施毅以399的高分,名列全县第1、全省第35名。他对物理特别感兴趣,高考满分,所以报考志愿时就理所当然地选择了物理专业。

放弃了报考北京大学,选择离家较近的南京大学为第一志愿。可命运弄人,体检那段时间施毅正好生病,并被“确诊”为肺结核,他无奈地与南京大学擦肩而过。

“当时我很无助,找到位于镇江的全省高考招生处,幸好遇到了国防科技大学的招生老师。”由于施毅成绩优异,加上体检复查确认为误诊,并未报考的国防科技大学破格录取了他。四年的军校学习生活,锻炼了他的自强和自律。1983年,在国防科技大学攻读应用物理专业的施毅毕业了。当时的大学生是“天之骄子”,名校的毕业生更是稀缺,或出国留学,或留校任教,或直接参加工作,都是不错的选择。但施毅心心念念的仍然是“南大!南大!”

功夫不负有心人,本科毕业那年施毅以第一名的成绩考上了南京大学物理系硕士研究生。

完成硕士学业后,施毅获得了留校任教的机会,也可以选择边工作边读博。但思来想去,施毅还是放弃了立即挣工资的机会,而选择师从程开甲院士,一门心思攻读博士研究生。

“多读点书总是好的。”现在也成了施毅的口头禅。他说,平时不论是在课堂上,还是在学生征求他未来发展方向的意见时,说到最后,他总要把这句话带上。

施毅的儿子在耳濡目染中,也接受了父亲的这一观点。2017年,在北京大学光华管理学院取得金融学博士学位后,又赴美国加州大学欧文分校攻读第二个博士学位,全家对儿子的选择十分支持。

“多读点书总是好的,这是我们宜兴人最朴素的知识信仰。”施毅说。

时间实在是太宝贵了

去年,施毅登门祝贺恩师程开甲院士百岁生日。

采访施毅教授,是一件相当“磨工夫”的事。自2017年年底起,我们就开始“追”他,近两年来与其联系不下数十次,可每次,他不是在为学生上课,就是在开会,不是出差北京、上海等地,就是正奔波在出差的路上。

1986年,施毅在南京大学物理系师从中国科学院院士,“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖、“人民科学家”国家荣誉称号获得者程开甲先生,于1989年获得博士学位。

作为中国核武器事业的开拓者之一、中国核试验科学技术体系的创建者之一,程开甲院士忠诚奉献、科技报国的精神一直激励着施毅。

博士研究生毕业后,施毅留在南大工作。在从事微电子与固体电子学学科的研究和教学工作的同时,还参与到学院的管理工作,从物理系副主任到主任,从先进技术学院常务副院长到电子科学与工程学院院长,再到微电子学院院长……

在南大“唐仲英楼”的一面墙上,贴着12名两院院士和近百位科学家的彩色照片,施毅教授的照片也在其中。一侧醒目的镏金大字告诉人们,这里就是国家级创新平台“人工微结构科学与技术协同创新中心”。作为该中心管委会主任和主要研究人员之一,施毅平时大部分时间都在这里忙着“播种”,并享受丰收的喜悦。

他喜欢待在实验室。施毅的办公室几乎没怎么装修,一张办公桌上按不同方向竖着两台电脑显示屏,一张长桌上放着投影仪,四周满是折椅。他说这样为研究生上课或与人研讨学术问题时,方便大家交流。一旦不出差在外,晚上他大都会去实验室,一头扎进科研工作。“时间实在是太宝贵了。”他说。

教学、科研、管理工作让施毅整天忙得团团转,但他乐此不疲。在他的理念里,不论是教学、科研还是管理工作,相互之间是相辅相成的。他喜欢三尺讲台,不仅喜欢跟学生分享专业知识,还喜欢跟学生分享人生经验。“一个好的老师,既要授业,也要传道。”施毅说。他凭借出色的教学工作,2001年荣获了“全国宝钢教育基金优秀教师特等奖”。

作为微电子学院院长、协同创新中心管委会主任,管理工作占用了他相当一部分精力,但是他对此有自己的理解。他说:“现代科学研究,靠个人的力量是不可能的,必须依靠团队的力量。”他为自己有能力、有机会为团队服务而感到荣幸。

近年来,施毅作为多个国家重点项目的首席科学家,主持和承担了二十多项国家自然科学基金、“973”和“863”等研究课题,获得国家发明专利40多项,发表学术论文500多篇。施毅参与研究的“新型半导体异质结构和器件物理研究”项目荣获2004年度国家自然科学奖二等奖,名列第三。时隔十多年,2018年1月,施毅带领的研究团队,以“若干低维半导体表界面调控及器件基础研究”项目,再次荣获2017年度国家自然科学奖二等奖。

近年,由中兴、华为等事件引发的中国“芯”之痛,让半导体芯片受到了人们前所未有的关注。而作为长期从事半导体科研工作的施毅,对此尤为关注。他说:“在信息革命时代,每个国家都在争夺电子信息技术的话语权。实事求是讲,我国在半导体这个行业发展是非常迅猛的,与先进国家差距已越来越小了。”施毅说,我们之所以要组建“人工微结构科学与技术协同创新中心”等创新平台,就是要在这些领域加快赶上发达国家,实现超越。

施毅对我们说,近年来,随着越来越多的科研人才留在国内发展,越来越多的“海归”回国,我们对中国“芯”、对中国科技应该更有信心。

乡情难忘

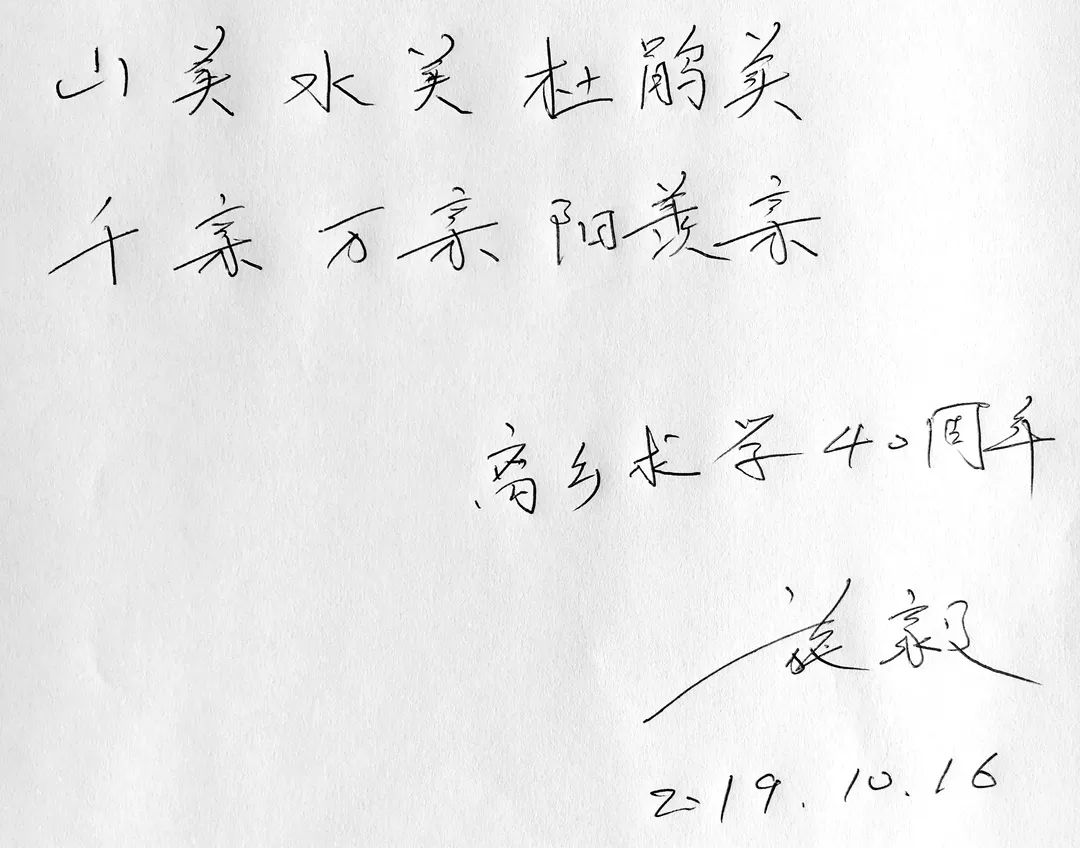

千亲万亲阳羡亲

尽管平时工作很紧张,但每隔一段时间,施毅都会回宜兴一次,看望一下老母亲,看一看亲朋好友,同时看一看家乡秀美的山水。我们请施毅教授为家乡题写寄语,他写下了这样一句话:“山美水美杜鹃美,千亲万亲阳羡亲。”

施毅的日常工作时间非常紧。我们采访快结束时已是中午,他当即安排好了当天下午的时间:12点午饭,1:30赶到仙林校区开会,3:00赶去另一个地方见北京来的合作者。可是哪怕再忙,平时他也会挤时间回家乡看看,一旦家乡有事找到他,他也总是义不容辞。他是“中国宜兴教授网”的联络人之一,几年前还带团队回宜兴看望科技镇长团,在回宜兴与中学同学相聚时,是他非常开心的时刻。

施毅说,宜兴的地域文化、宜兴人的精神刻在了他的骨子里,同样也刻在了许多宜兴籍在外乡贤的身上,热爱家乡成为大家的共同点。

“最让我感动的是,我们宜兴虽然是座古城,但是她一直富有朝气地发展着,好像从来没有落伍过。”施毅说今年国庆节前夕,他专门回宜兴参加中学毕业40周年纪念活动,从城区到乡间,一路青山绿水,让人赏心悦目,宜兴真正长成了梦想中的福地。

与诸多宜兴籍教授一样,施毅也十分希望宜兴能有一所高水平的本科高校。他说,作为“教授之乡”的宜兴,有太多的专家、教授,大家都有强烈的报效家乡的愿望,希望家乡能通过不懈努力,建成一所本科大学。他建议宜兴可以借鉴一些地方的成功经验,瞄准中西部地区的一些“985”“211”等一流高校,积极开展合作,在宜兴建设分校,双方在人才、科研、地理等方面实现优势互补。施毅笑着说:“如果宜兴有一所大学,我们都愿意定期回去为学生上课,或者退休后直接回家乡教书!”

人物档案:施毅

1962年生于宜兴宜城,博士。南京大学微电子学院院长,教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授。从1991年起,先后赴日本东北大学、荷兰Utrecht大学、日本东京大学,以及美国加州大学伯克利分校、麻省理工学院,英国剑桥大学和美国斯坦福大学读博士后或作访问教授。

曾任南京大学物理系主任、先进技术研究院常务院长、电子科学与工程学院院长。长期从事微电子领域研究工作,在纳米电子、半导体纳米结构物理、材料与器件等方面开展了卓有成效的工作。主持和承担了20多项国家自然科学基金、“973”和“863”等研究课题,为多项国家重大科学研究计划、重点研发计划项目首席科学家。先后两次获得国家自然科学奖二等奖。

本文源自微信公众号:宜兴日报