一、千年梨形的文化密码

在耿宝昌先生《明清瓷器鉴定》的泛黄书页间,一段关于梨形壶的记载静静流淌:”自元代始烧造,历经明、清两代,依旧盛行不衰。”这看似寻常的梨子造型,实则蕴含着东方器物美学的深层密码。元代景德镇窑的青白釉梨形执壶,明代德化窑的象牙白梨式壶,清代官窑的粉彩梨形执壶,每个时代的匠人都以不同材质演绎着这个经典器型。当这个跨越七个世纪的形制遇上90后陶艺家史一鸣的双手,一场传统与现代的时空对话在宜兴丁蜀镇的陶坊里悄然上演。

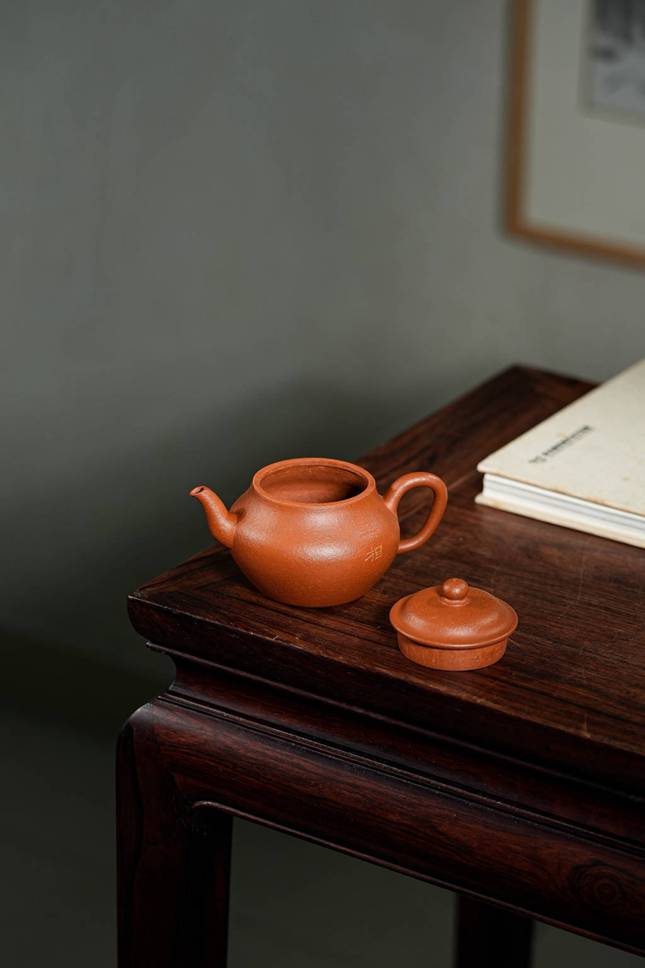

降坡泥特有的橘红底调泛着淡淡金砂,在175CC的壶身上晕染出落日余晖般的暖意。这种产于黄龙山与青龙山交汇处的稀有矿料,因其独特的双重气孔结构,造就了梨形壶温润如玉的触感。史一鸣深谙泥性之道,在反复捶打的泥片中,将降坡泥”砂粗质古”的特性与梨形器”圆中寓方”的造型完美契合,使壶体在光线下呈现出深浅交错的肌理,犹如秋日梨皮的自然皱褶。

二、器型重构中的技艺突破

壶嘴的塑造堪称微距世界的力学奇迹。一弯流以15度仰角破空而出,内壁38道明针痕迹若隐若现,既保证了水流的抛物线完美,又在收锋处暗藏宋代定窑执壶的遗韵。壶把的黄金弧度经过3D建模反复验证,握持时食指与拇指的接触点精确到毫米级误差,这种人体工学考量让传统器型焕发现代生机。最精妙处当属穹顶式截盖设计,盖沿与壶口以0.2毫米的精密公差严丝合缝,转动时却能感受到清代官作特有的阻尼感——这是史一鸣从马璟辉处传承的独门绝技,需在1280度窑火中反复试验方能掌握。

壶钮的处理堪称点睛之笔。直径不足1厘米的圆珠,顶部暗刻同心圆纹路细若发丝,这种源自战国玉璧的装饰语言,经年轻陶手改良为更具现代感的极简表达。当手指轻抚壶钮旋转时,叠层线脚产生的触觉反馈,让人瞬间领悟何谓”方非一式,圆不一相”的紫砂哲学。

三、摹古与创新的双重变奏

作为马璟辉的入室弟子,史一鸣的成长轨迹折射出当代紫砂教育的转型。他既能在故宫出版社的《紫砂器》图录中精准捕捉康熙时期梨形壶的气韵,又擅用3D扫描技术分析历代经典器型的比例数据。这种”左手宋刻本,右手数位板”的复合型训练,使其摹古作品能跳出形似的窠臼,直抵传统造物精神的内核。工作室墙面上悬挂的《陶瓷造型设计》课程笔记里,密密麻麻记录着他对曼生壶数学比例的解构,以及参数化设计在传统器型中的运用设想。

在梨形壶的当代诠释中,史一鸣大胆引入现代雕塑的空间构成理念。壶身最大直径点较传统器型上移5%,营造出更具张力的视觉重心;流根部的”隐角处理”借鉴了明式家具的线脚工艺,使硬朗的线条转折处流动着柔和的阴影。这种跨越材质的艺术通感,让古老器型获得了崭新的生命力。

四、新生代的技艺突围与未来展望

在紫砂界普遍推崇”大师资历”的语境下,史一鸣的突围之路颇具启示意义。他避开商业化的炫技套路,转而深耕全手工摹古领域,每年仅出品十余件作品。这种近乎苦行僧的创作态度,使其在2019年江苏工美青年设计大赛中,以一件”仿乾隆梨式壶”斩获金奖,评审评语特别指出:”在0.5毫米的坯体厚度中展现出了超越年龄的掌控力”。

相较于前辈们对”奇技淫巧”的追求,这位90后陶艺家更注重器物的人文温度。他创建的”梨形器数据库”收录了全球27家博物馆的136件梨形壶三维数据,却始终坚持手作的不可替代性:”参数可以精确到微米,但指尖对泥性的感知永远无法数字化。”这种对传统技艺本质的深刻认知,让他的作品既具备学术研究的严谨性,又葆有手工艺特有的情感温度。

结语:传统器型的新生代注解

当史一鸣的梨形壶在苏富比秋拍以新锐作家最高成交价落槌时,人们看到的不仅是一件优秀的紫砂作品,更是传统工艺的代际传承样本。这位90后陶艺家以考古学家般的严谨解构传统,用数字原住民的思维重组技艺,在摹古与创新之间找到了独特的平衡点。他的成长轨迹预示着:当Z世代遇上千年紫砂,产生的不是代际鸿沟,而是更具活力的创造性转化。在机械复制时代坚守手作温度,在全球化浪潮中深耕在地智慧——史一鸣们的探索,正在重写中国当代手工艺的叙事逻辑。