一、形与意:从自然万物到人文哲思的凝练

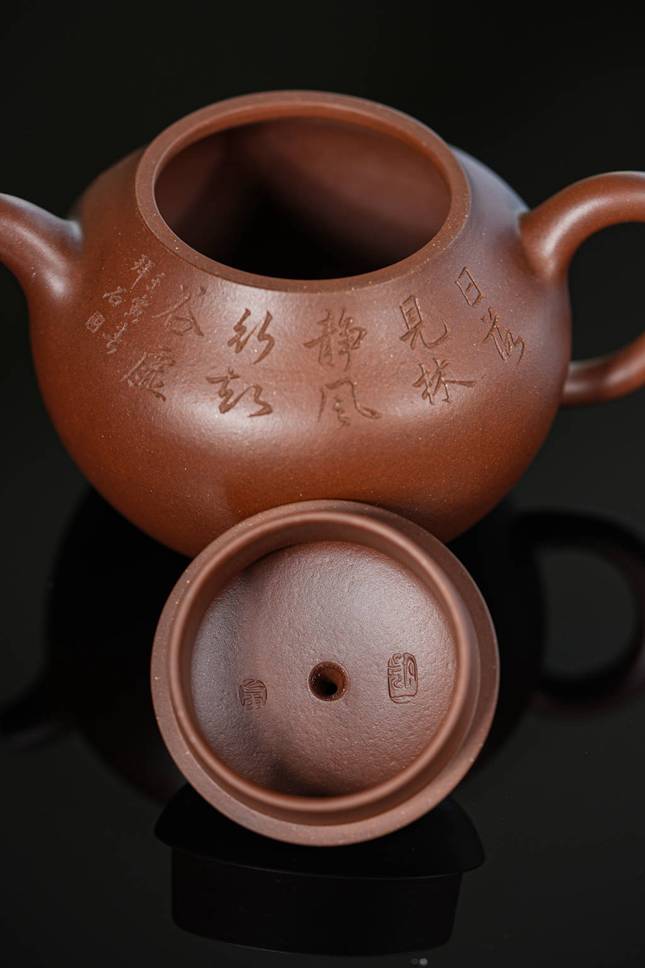

紫砂高梨壶的诞生,始于对一株梨树的诗意凝望。史一鸣以青年陶艺家的敏锐感知,将梨果饱满圆融的形态提炼为壶身轮廓——上敛下舒的弧线如梨形天成,截盖严丝合缝,壶钮似蒂,流把若枝,将自然生命的丰盈转化为器物之美。这种“观物取象”的造物理念,暗合《周易》“近取诸身,远取诸物”的东方智慧。壶身刻绘的喜鹊竹枝,则以刀为笔,将“喜上眉梢”“竹报平安”的千年文化符号融入方寸之间,使茶壶成为承载祥瑞与气节的微型画卷,实现了从实用器到精神载体的升华。

二、泥与火:紫砂艺术的时空淬炼

一把高梨壶的完成,是泥土与时间的双重修行。宜兴黄龙山的紫泥历经亿万年沉积,经匠人筛炼陈腐,方得细腻温润之质。史一鸣秉承传统古法,以全手工拍打泥片成型,每一道转折皆需指尖的精准拿捏。紫砂独特的双气孔结构,在窑火淬炼中渐次舒展,赋予茶壶“呼吸吐纳”的生命力。壶身随茶汤滋养愈发温润如玉,恰似《考工记》所言:“天有时,地有气,材有美,工有巧”,四者交融,方成良器。这不仅是技艺的传承,更是对自然法则的敬畏。

三、古与今:师徒相承中的守破离

作为90后陶艺家,史一鸣的创作轨迹恰似一场跨越时空的对话。师承实力派名家马璟辉,他深谙明清摹古器的精髓,从曼生壶的文人风骨到时大彬的朴拙气韵,皆化作指尖记忆。高梨壶的形制虽承宋元梨式壶遗风,却在流线收放、刻绘构图间透出现代审美——古法为骨,新意为魂。这种“守传统之根,破程式之茧,离匠气之窠”的创作哲学,正是当代紫砂艺术的生命力所在。师徒传承不再是简单的技艺复制,而成为文明基因的活化再生。

四、器与道:茶席间的东方生活美学

当高梨壶静卧茶席,它便成了连通物质与精神的渡船。280CC的容量暗合“中庸”之道,既无小品壶的局促,亦免大壶的笨重,单人手握恰如其分。壶嘴“剑流”设计出水如虹,断水利落,在注水刹那演绎力学与美学的平衡。茶人每日以茶汤养壶,观其色渐沉,触其质愈润,恰似《菜根谭》中“风来疏竹,雁渡寒潭”的修心之境。案头清供,不仅是风雅点缀,更是一种生活宣言:在快时代里坚守慢功夫,于喧嚣中修持澄明心。

五、物与灵:紫砂壶中的文明传承密码

高梨壶的价值,早已超越工艺品的范畴。它是一把解读中华文明的密钥:紫泥承载着大地记忆,梨形隐喻着生生不息,刻绘凝固着吉祥愿景,而师徒相授的脉络,则延续着“技进乎道”的文化血脉。在全球化浪潮中,这样的器物如同文明的锚点,提醒我们“何以为中国”。当指尖抚过壶身刻痕,触碰的不仅是史一鸣的刀笔,更是五千年造物文脉的余温。或许这正是紫砂艺术的终极魅力——让每一抔泥土,都成为讲述东方故事的诗人。